外语学院举办大数据时代生态文明话语分析与国际传播研讨会

来源: 发布日期:2024-11-27

11月24日,大数据时代生态文明话语分析与国际传播研讨会在开元网页版成功举办。校党委常委、副校长张志强出席开幕式并发表讲话。来自国内外知名高校和语言服务领域企业的专家学者以及在校师生参会研讨。外语学院党委书记雷韶华主持开幕式。外语学院党委副书记、院长李芝作主旨报告并主持闭幕式。

张志强代表学校向参加本次研讨会的各位专家学者表示热烈欢迎,并介绍了我校以习近平生态文明思想为指导,把生态文明建设作为立校之本、发展之基,服务国家生态文明建设战略所取得的成效。他指出,在新时代的背景下,不仅要培养具有扎实语言能力的外语人才,更要培养能够在全球舞台上讲述中国故事、传播中国声音、塑造中国积极的生态形象的使者。他希望,通过这次研讨会能够进一步推动跨学科交叉融合,将生态文明理念和语言智能技术融入外语教育的改革创新实践,推动语言服务支持国家战略,成为推动生态文明建设和国际传播的重要力量。

雷韶华对与会领导、嘉宾和师生表示欢迎,相信各位专家贡献的智慧、提出的见解,将进一步促进学科交叉融合,推动外语教育和研究高质量发展,为更好、更有效地传播中国的生态文明理念拓展新的思路、开创新的方向。

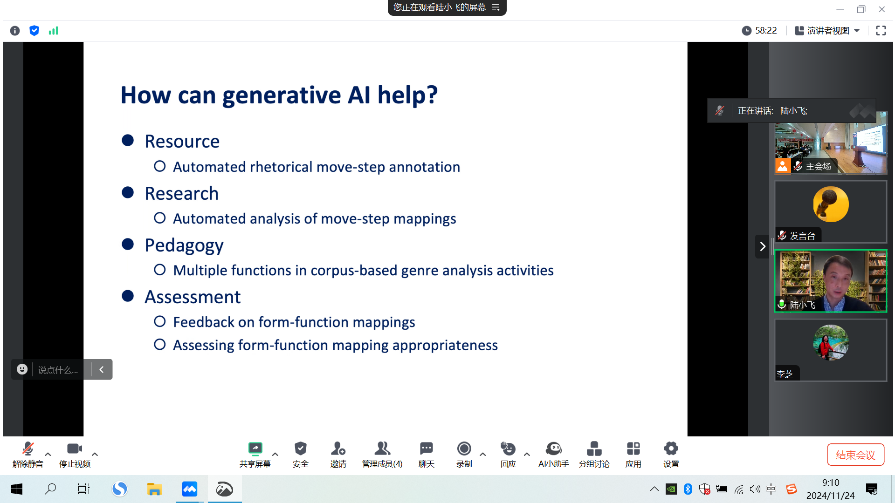

在主旨报告环节,美国宾夕法尼亚州立大学教授LUXiaofei作了题为“人工智能时代学术话语中形式-功能映射研究的未来方向探讨”的报告。他指出,基于语料库的写作研究揭示了一系列能够显著预测写作质量的语言形式特征,并阐述了语言形式特征、功能特征、“功能—形式”映射与写作质量之间的关系。他展示了人工智能技术在语料库建设和资源标注上的应用,强调了“功能—形式”映射在写作质量评价中的必要性,讨论了该映射分析在学术话语教学与测试中的应用前景。

北京语言大学语言资源高精尖创新中心主任、语言智能研究院院长荀恩东教授以“语言智能交叉学科人才培养”为题,阐述了人工智能领域的最新发展以及大语言模型技术对语言教育的影响。他指出,当前语言类人才培养要注重学科交叉融合,通过构建学科融合的课程体系,进一步助力复合型人才培养。他还以“国际中文智慧教学系统”为例,介绍了“人工智能+高等教育”在开展语言教学场景下的新应用。

北京邮电大学人文学院主持工作副院长郑春萍教授的报告题目为“数智时代外语教育的研究前沿与创新实践”。她分析了信息科技的发展对语言教育产生的影响,梳理了外语智能教学的前沿动态。她展示了北京邮电大学开展的虚拟仿真教学创新实践、人工智能技术辅助学术英语写作、人工智能通过深度学习进行演讲焦虑评价等多个应用场景。她同时指出了人工智能科技与外语教学深度融合面临的挑战,并鼓励广大教师基于外语教学的沃土开展跨学科研究。

北京林业大学生态文明智库中心主任兼生态文明研究院院长、马克思主义学院林震教授带来了题为“生态文明话语体系构建与国际传播的若干问题”的精彩报告。他阐述了生态文明体系的产生与发展,并指出有中国特色的生态文明话语在体系构建和国际传播中还存在不足,在考虑文化多元、意识形态、传播理念不同的情况下,要更加规范术语翻译、考虑传播方式,更加鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量。

北京科技大学计算机系陈红松教授的报告题目为“生态文明相关舆情话语分析与传播治理”。他首先介绍了生态文明及网络舆情的基本概念、生态文明舆情的特点与分类。他通过详实的案例展示了网络舆情话语分析方法,并结合大数据、人工智能技术提出了网络舆情的治理对策建议。

北京科技大学赵秋荣教授在题为“生成式人工智能赋能翻译人才培养机遇、挑战与对策”的报告中提出,基于大规模语料库研究发现生成式人工智能进行翻译对比传统机器翻译在翻译质量上具有优势,但仍无法完全取代“人译”。她强调,人工智能时代下翻译教学应当将新技术视为合作伙伴,并且重视培养学生的文化敏感性、创意表达能力和对复杂语义的深入理解,批判性地思考和评价人工智能的翻译行为。

中国传媒大学新闻学院副院长陆佳怡教授作了题为“计算国际传播:价值理念与方法应用”的报告。她剖析了计算国际传播研究的价值理念和方法应用,并通过现实案例展示了计算社会科学在国际传播中的应用。她认为,目前“计算”“数字化”在传播学研究中的重要价值和理论空间已得到关注,还需要从构建人类命运共同体的角度进一步展开对国际传播的研究。

天津外国语大学智能语言服务产业学院运营中心主任朱华报告的题目为“大模型指令工程与微调机制在翻译和国际传播实践中的应用”。他通过具体的案例演示了如何为特定翻译任务量身定制指令集,如何进行微调等实际应用策略,展示其在翻译和国际传播应用场景中的效果。他同时介绍了天津外国语大学将翻译教学同产业相结合的探索成果。

北京林业大学园林学院副院长赵晶教授带来了题为“文化艺术的转译:海外中国园林的发展、建设与受众认知”的报告。她分析了中国园林几百年来在海外的传播历程,介绍了当前海外中国园林的营造和运营状况。她指出,通过网络舆情大数据和多模态深度学习技术的使用,海外中国园林在景观体验中要注重挖掘游客的认知并引发多样性的探索和想象,以持续推动中国文化的海外传播。

李芝教授作了题为“大数据视角下国家公园话语体系及文化国际传播资源建设研究”的报告。她介绍了此项研究的背景和研究价值,并详细阐述了研究内容和语料库建设进展。她指出,构建国家公园生态话语研究平台,开展国家公园话语体系构建的社会文化研究,有利于推动多元文化的交流、合作和发展,促进全球国家公园管理经验的互相借鉴与交流,助推国家公园建设和生态文明建设传播的国家战略,实现全球范围内生态文明的共同建设。

语言服务行业资深管理者、北京语智云帆科技有限公司总经理师建胜的报告题目是“人工智能+虚拟仿真:赋能外语教育数智化发展”。他阐述了人工智能与虚拟仿真二者在外语教育中的融合应用。他指出,外语教育的口语训练、会议演讲等人才培养环节均可构建极具现实感的体验式学习环境,开创虚实融合多元化实践教学模式,构建新型“师-生-机”的教学互动关系,促进外语专业数智化转型。

开元网页版教师许朝晗博士以“基于语料库的中国生态形象演变研究——信息贡献度与主题建模的语义分析”为题,运用文本挖掘方法,分析了2001-2024年中国生态形象的动态发展历程。她指出,与2001-2012年相比,2012-2024年生态话语对外报道的总量显著增加,持续关注 “生态环境保护”“城市与经济发展”“政府政策调控”等主题,习近平生态文明思想的战略引领作用日益凸显。新增的“国际交流合作”和“生态旅游文化”主题彰显了中国在全球生态文明建设中的责任担当,展示了独特的生态文化和乡村形象,体现了“以人为本”的生态价值观。

李芝在主持闭幕式时指出,这次跨学科研讨会为外语学科发展和国际传播提供了新思路,专家们的见解为学科发展和传播实践指明了方向,在今后的工作中,会继续推动外语教育和生态文明国际传播,为构建人类命运共同体贡献力量。

在与会专家学者的共同努力下,大数据时代生态文明话语分析与国际传播研讨会圆满结束。本次研讨会聚焦人工智能、国际传播、生态文明、外语教育等关键词,围绕国际传播中的大数据应用、外语教育变革与创新、生态文明话语体系建设、国家生态形象建构与国际传播、人工智能时代学术话语国际传播等热点话题,汇聚不同学科专家学者的最新研究成果,有助于进一步推动学科交叉融合,实现外语教育高质量发展,提升生态文明的国际传播效能。

作者:陈宇

照片:陈宇 王咲涵

审稿:李芝 雷韶华